Blog

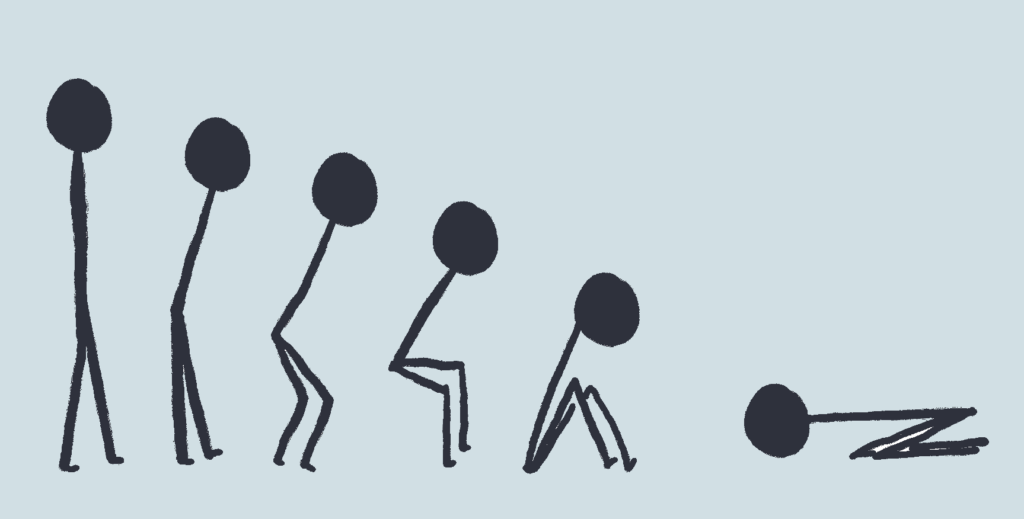

“Je ne tenais plus debout, alors je m’asseyais. Je ne tenais plus assise, alors je me suis allongée. Le plus grand soulagement a été de m’allonger pour ne plus me relever.” — Le récit d’une EM progressive, sur plusieurs dizaines d’années, où les forces s’en vont lentement, dans l’indifférence du corps médical.

Par

— Publié le

Chez moi l’EM n’a pas de début et s’inscrit dans un continuum de douleurs et problèmes mal identifiés. Impossible de savoir quand tout a commencé. C’était il y a au moins 15 ans, peut-être même 20 ou 25 ans.

D’aussi loin que je me souvienne, j’évitais le sport et je détestais les musées. Dans un musée, on reste debout, on piétine, on marche, il n’y a jamais assez de sièges et beaucoup trop de monde.

Rétrécissement

Petit à petit, j’ai dû renoncer à de plus en plus de choses, d’activités, de lieux surtout, et donc de gens. On me renvoyait l’image d’une petite nature, qui ne s’entraîne pas assez. Je n’arrivais plus à participer à ceci, puis à cela. Progressivement, mon espace de vie s’est rétracté, réduit, rétrécit.

Malgré toutes mes stratégies, mon espace de vie rétrécissait comme une peau de chagrin, jour après jour, imperceptiblement. Et pourtant, au fil de ces dizaines d’années, j’ai accumulé les stratégies. Ne jamais sortir dans une bouteille d’eau et la remplir plusieurs fois. Toujours jouer des coudes pour obtenir une place assise coûte que coûte dans les transports en commun. Voyager le moins possible, me déplacer le moins possible. Puis, ne faire que des petites courses alimentaires, pas lourd, pas loin. Avant chaque sortie, compter les kilomètres, puis les centaines de mètres. M’asseoir, tout le temps, partout, à l’arrêt de bus, sur un banc, sur un bloc de pierre. Et quand il n’y a que du vertical : m’appuyer, contre les parois, contre les barres, contre la caisse, contre les murs, contre les troncs des arbres, contre les rampes, contre les rambardes, essayer à tout prix de faire porter mon poids ailleurs, autrement.

Mes stratégies si nombreuses et si envahissantes, mes stratégies si importantes n’ont pas résolu le problème. J’étais à la traîne de mon entourage (c’est-à-dire de l’entourage qui me restait…), je freinais tout le monde, je limitais nos activités communes, je disais “non je ne peux pas”, enfin, quand on m’invitait encore. De plus en plus souvent j’avais l’impression que mon cerveau se liquéfiait, que je ne pouvais plus réfléchir, percevoir ou réagir correctement. Être debout était un cauchemar. M’endormir tard un autre cauchemar aussi.

Assise

Je n’allais jamais bien loin. Dès que je sortais avec d’autres — enfin, dès que des amis venaient me chercher chez moi et que j’acceptais de sortir — à peine arrivé-es au coin de la première rue, je les retenais par le bras : “moins vite”, “il faut qu’on marche moins vite”. Je repérais de loin les bancs pour qu’on s’assoie. Et quand il n’y avait pas de banc, n’importe quel coin d’herbe faisait l’affaire. Coin d’herbe ou coin de terre, même coin de poussière, cela m’était égal.

Assise, la seule chose qui comptait. Sur le bord d’un trottoir, au pied d’un arbre, au pied d’un immeuble, sur un quai de gare, de métro. Indifférente à la crasse et à l’idée de tout ce sur quoi je m’asseyais. Les mégots, les emballages, les tâches douteuses, la poussière, les débris. Par terre. Pour ne plus avoir à faire porter à mes jambes le poids de mon corps, et appuyer mon dos. N’importe quoi, pourvu que ça me tienne. Même lorsqu’il n’y a rien, il y a toujours le sol. Je m’asseyais partout, à tout moment, à toute heure, en toute saison, sans aucun souci pour les conventions, ou pour l’image que cela pouvait donner de moi.

Quelle importance, et pourquoi s’inquiéter, puisqu’il y aura toujours le sol sous mes pieds pour m’y assoir, m’y reposer ? Je l’ai pensé une fois, et répété mille fois. Cela me rassurait. Avec ces mots, j’arrivais à donner du sens à une situation insensée : car mes forces ridiculement réduites, mes douleurs omniprésentes, mes difficultés au quotidien, tout cela n’était pas entendu, pas compris, pas analysé et pas nommé par les médecins.

J’aurai toujours le sol sous mes pieds pour me reposer.

C’était devenu mon leitmotiv. Je m’accrochais à cette idée pour m’encourager à faire les sorties nécessaires. Au supermarché au coin de la rue. À la pharmacie au coin de l’autre rue. Quelques maisons plus loin, au cabinet médical. Chez moi, je m’asseyais pour me laver les dents. Je m’asseyais pour me doucher. Je m’asseyais pour faire la vaisselle — les rares jours où je rassemblais mes forces pour le faire. J’avais fini par acheter un vélo électrique plusieurs mois plus tôt : le seul mouvement des pédales, même sans appuyer et propulsée par le moteur, me fatiguait. Le soir, je dormais toute habillée. En défaisant seulement le bouton du jean pour respirer. Le matin je me réveillais déjà habillée, autant d’efforts de moins.

Allongée

Et puis, quand je sortais dans le jardin de l’immeuble, pour rendre visite aux chats hospitaliers, ou pour regarder les plantes pousser, je me suis mise à m’allonger. L’herbe y était bien verte, la terre un peu dure, mais j’étais tellement mieux allongée assise. Les chats venaient s’asseoir sur ma poitrine, sur mes jambes. Je bénéficiais de la vue en contre-plongée du jardin. Les feuilles n’ont pas la même couleur vue d’en-dessous. Je voyais en gros plan les insectes, la mousse, les brindilles. La terre était là pour me porter. Des pieds à la tête.

Quelque chose n’allait vraiment pas.

Je le savais. Mais je ne savais pas quoi.

Les médecins, ici et là, généralistes et spécialistes, me disaient “il n’y a rien”. “Il n’y a rien” de 2000 à 2020. C’était sans doute que je me faisais trop de souci, pas assez de yoga, il fallait que j’arrête d’être perfectionniste, que je profite un peu de la vie. Quels que soient les mots que les médecins utilisaient, cela ne pouvait être que de ma faute.

Dire “il y aura toujours le sol sous mes pieds” était une manière de donner sens à cette situation absurde. Pour ne pas m’inquiéter.

Pourtant, l’inquiétude est souvent salvatrice.

Le 1ᵉʳ septembre cette année-là, j’avais parcouru très lentement les 125 mètres pour atteindre le cabinet médical. Cette généraliste était une originale, sa salle d’attente informelle sur le trottoir, une file de gens debout les uns derrière les autres. Moi, je me suis assise par terre, dans les résidus de feuilles mortes, dos au mur. Et puis, quand elle est sortie en disant “au suivant !” et que j’ai répondu “ici !”, elle a tourné la tête vers moi :

“Qu’est-ce que vous faites là ?”

En me relevant, je lui réponds : “Je ne peux pas tenir debout”.

Nous entrons, je m’assois, j’essaie de lui parler (une fois de plus) et à la fin des trois minutes de conversation qu’elle appelle consultation :

“Non mais ce sont sans doute vos allergies [je n’en avais pas à ce moment-là], mon fils aussi ça le fatigue beaucoup. C’est normal. Puisque vous insistez, allez donc consulter ces naturopathes, ils sauront vous faire aller mieux, vous verrez”.

Je ne suis pas allée voir les naturopathes. Ce qui m’arrivait n’était pas normal, ni ce jour-là, ni les 20 années précédentes. Il fallait que je m’inquiète, il fallait chercher de l’aide auprès des autres patientEs, et lutter pied à pied pour faire reconnaître mon état.

Cinq jours plus tard, je me suis allongée, et ne me suis plus relevée. J’ai demandé de l’aide.

J’ai obtenu un diagnostic d’Encéphalomyélite Myalgique. J’ai compris ce qu’est un Malaise Post Effort, et que j’avais passé la moitié de ma vie à en faire. J’ai compris ce qu’est le pacing. J’ai l’aide dont j’ai besoin, pas grâce aux institutions, mais grâce à des proches qui ont décidé de ne pas m’abandonner.

M’allonger et demander de l’aide : la meilleure des choses à faire. C’était ce que j’aurais dû faire depuis bien longtemps. Si seulement j’avais su à temps, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, à quel point il aurait fallu que je reste allongée et que je me repose, je suis persuadée qu’aujourd’hui, j’irais mieux. Je passerais sans doute beaucoup de temps dans mon lit, mais pas 23h par jour. Je restreindrais sûrement mes activités, mais pas au point d’être dépendante d’aide extérieure pour les gestes les plus banaux du quotidien.

Aujourd’hui, je ne lutte plus contre la gravité. Je ne cherche plus à me mettre debout, ni à marcher. Je me suis rendue entièrement à sa force. Entre le sol et moi, un sommier, un matelas, des draps, qui rendent la Terre bien plus confortable.

La tyrannie de devoir être debout à tout prix est finie.

Je suis allongée et sereine, je sais ce que je dois faire pour prendre soin de moi.